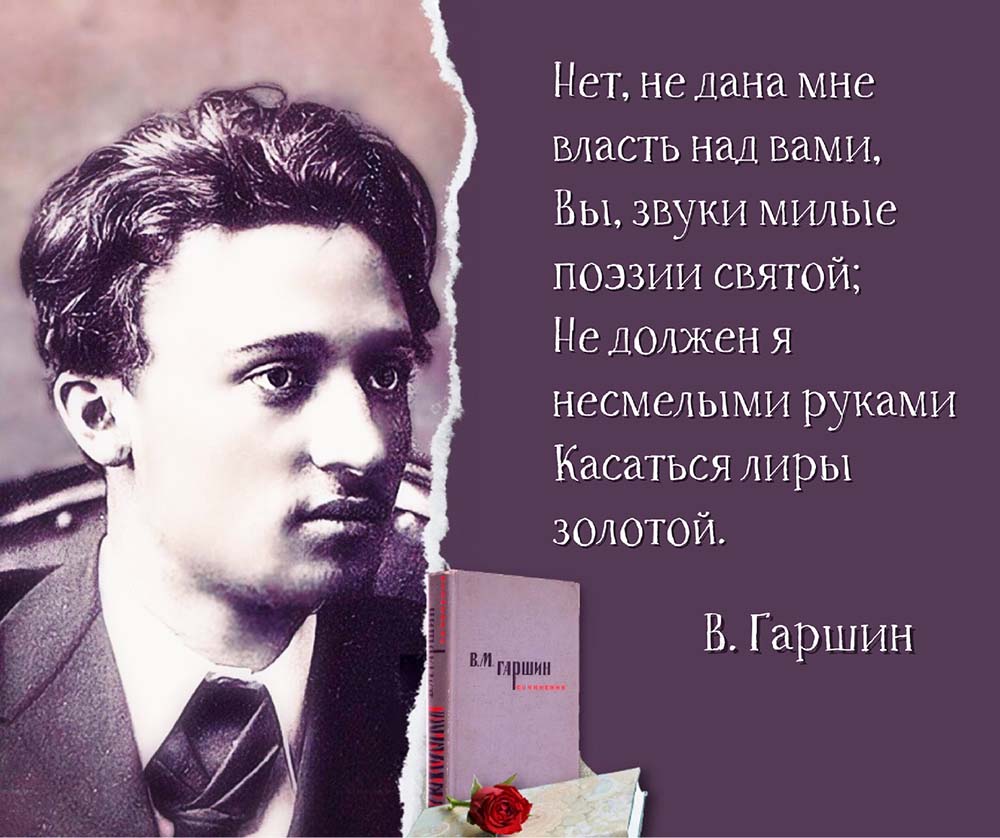

Прозаик-восьмидесятник Всеволод Гаршин, писательская карьера которого была стремительной и короткой, знаком читателям более всего как автор прекрасных сказок и рассказов для детей, давно ставших классикой: «То, чего не было», «Лягушка-путешественница», «Сказание о гордом Аггее», «Сказка о жабе и розе» и других. Всего несколько десятков небольших рассказов, а ведь великий Тургенев видел в Гаршине своего литературного наследника…

Родился Всеволод Михайлович Гаршин 14 февраля 1855 года в имении Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в семье дворян, ведущих свою родословную от золотоордынского мурзы Горши. Отец был офицером, участвовал в Крымской войне 1853–1856 гг. Мать, дочь морского офицера, принимала участие в революционно-демократическом движении 1860-х годов.

В детстве Всеволод стал невольным участником семейной трагедии (мать с грандиозным скандалом бежала из семьи с его домашним учителем – участником революционного кружка), что, вероятнее всего, и оказало необратимое воздействие на неокрепшую психику – Гаршин с ранней юности страдал нервным расстройством.

Развитый мальчик в семь лет от корки до корки прочёл «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Что делать?» Чернышевского, а роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» стал самой любимой книгой. Гаршин впоследствии вспоминал: «Никогда, кажется, я не перечитал такой массы книг, как в три года жизни с отцом, от пяти- до восьмилетнего возраста». Не оттого ли основными темами произведений Гаршина стали социальная несправедливость, угнетение бесправных и обиженных судьбой?

В гимназии Гаршин с совершенно одинаковым интересом погрузился в изучение словесности и естественных наук, успешно совмещая и в будущем литературное творчество и изобретательство. Придумав и воплотив на практике устройство для перевозки хлеба по железной дороге, получил премию, в 100 раз большую, чем заработная плата квалифицированного рабочего конца 70-х годов XIX века – так было оценена инновация молодого изобретателя.

Когда началась русско-турецкая война, 22-летний дворянин Гаршин не медля ни минуты, записался добровольцем в русскую армию рядовым в пехотный Болховский полк. На фронте родился один из его самых известных рассказов «Четыре дня» о раненом в обе ноги беспомощном бойце, пролежавшим четыре дня и ночи рядом с убитым турком и размышляющим о бессмысленной войне и ещё более бессмысленной смерти…

Рассказ был одобрен М.Е. Салтыковым-Щедриным и напечатан в журнале «Отечественные записки», сменившим тогда ура-патриотические настроения на антивоенную политику; ко двору пришлись и рассказы «Происшествие», «Встреча» и «Трус».

Таланту Гаршина принадлежит появление новой художественной формы в России – он создал новеллу, малый жанр, который виртуозно развил несколько лет спустя Антон Павлович Чехов. Глеб Успенский справедливо заметил: «…в его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, положительно исчерпано всё содержание нашей жизни, в условиях которой пришлось жить и Гаршину, и всем его читателям».

В 1883 году появляется одна из лучших новелл Гаршина – «автоэпитафия» «Красный цветок»: душевнобольной герой рассказа борется с мировым злом, которое воплотилось для него в простом красном цветке, растущим в саду его жестокого обиталища – психиатрической больницы. Рассказ был признан критикой как тончайшее повествование – проникновение в самые глубины человеческой психики. Почти все свои рассказы Гаршин писал от первого лица, что вовсе не является случайностью. Бедный борец с социальным злом и ветряными мельницами…

После знакомства с Ильей Репиным, когда острый взгляд художника заметил основное в его характере: «У него было лицо человека, обреченного погибнуть», писатель позировал своему другу для его гениальных полотен. Вспомним картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына» и «Не ждали»: в образах царевича Ивана и народовольца, вернувшегося из ссылки, мы узнаем трагическое и прекрасное лицо Всеволода Михайловича Гаршина. Его жизнь оборвалась в Петербурге 5 апреля 1888 г. в возрасте Христа…